Nous avons beaucoup de données concernant les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique, mais nous manquons parfois d'informations sur la contribution du numérique à la réduction des émissions des autres secteurs. France Stratégie apporte des éléments de réponse dans son analyse intitulée “Quelle contribution du numérique à la décarbonation ? ”

C’est un argument qui est souvent mis en avant : le numérique nous aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre de nombreuses activités. Cependant, nous manquons souvent de données chiffrées pour étayer cette affirmation et quantifier les baisses d’émissions obtenues grâce à l’usage du numérique, par rapport au coût environnemental de celui-ci. France Stratégie nous propose donc des données factuelles par le biais de sa publication “Quelle contribution du numérique à la décarbonation ?”.

L’étude a porté sur quatre principaux cas d’usage, dans les domaines de l’énergie et du transport, pour lesquels France Stratégie a analysé les résultats de la littérature existante :

- Les smart grids

- Les smart homes

- Le télétravail

- Le covoiturage

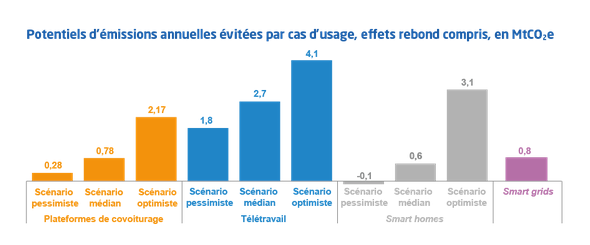

Les potentiels de réduction des émissions prennent notamment en compte les effets rebond potentiels ainsi que l’empreinte de la solution numérique elle-même. Pour les smart homes, le télétravail et le covoiturage, plusieurs scénarios sont étudiés s’appuyant sur des hypothèses différentes qui font varier les gains d'efficacité ainsi que l’ampleur des effets rebond. Les résultats ont été estimés sur la base du mix énergétique français actuel.

Smart grids

L’analyse s’appuie sur les travaux de l’étude RTE “Réseaux électriques intelligents” de septembre 2017 concernant les gains d’efficacité énergétique. Le potentiel de réduction d’émissions annuelles lié au déploiement de réseaux électriques intelligents (smart grid en anglais) est de 0,8 MtCO2eq (soit 3% des émissions annuelles du système électrique français) dont plus des deux tiers sont liés au stockage (et qui implique donc de nombreux dispositifs techniques, pas uniquement numériques).

C’est donc une contribution modeste (3%) à l’effort nécessaire pour réduire les émissions du secteur.

Smart Homes

L’analyse prend une hypothèse de déploiement d’un système intelligent de chauffage dans 30 millions de logements, et s’appuie notamment sur un rapport de l’Ademe Grand Est de 2023 : Impact environnemental des usages du numérique en Grand Est.

Les effets globaux de cette solution semblent très incertains en raison d’effets rebond importants (les consommateurs pourraient décider de profiter des baisses de consommation énergétique pour augmenter la température de leur logement), ce qui pourrait amener à annuler les trois quarts des gains potentiels (entre 72 et 86% selon les scénarios).

Combiné aux émissions des systèmes intelligents eux-mêmes, cela pourrait même amener à un impact négatif (0.1 MtCO2eq) dans le scénario le plus pessimiste où le gain d’efficacité initial serait relativement faible (environ 2% de gain de consommation énergétique).

Dans un scénario optimiste où le gain d’efficacité énergétique serait plus important (10%) et où les changements de comportement mèneraient à un effet rebond plus modéré, le gain potentiel est estimé à 3.1 MtCO2eq, soit 7% des émissions annuelles de CO2 liées au chauffage des résidences principales en France métropolitaine.

Télétravail

Basée sur l’étude sur la caractérisation des effets rebond induits par le télétravail de l’Ademe de 2020, l’analyse retient l’hypothèse d’un jour de télétravail par semaine pour 10 millions d’actifs en emploi, qui correspond à une estimation des métiers “télétravaillables”. Les trois scénarios se différencient par une gestion plus ou moins optimisée des bureaux ainsi que par l’ampleur des effets rebonds observés. Les trois scénarios affichent une réduction potentielle des émissions annuelles, allant de 1,8 à 4,1 MtCO2eq, soit entre 181 kgCO2eq à 413 kgCO2eq par télétravailleur. France Stratégie note toutefois qu’il s’agit d’un gain modéré au regard des émissions actuelles liées au transport de passager en France qui s’élevaient à 77 MtCO2eq en 2022 d’après le secrétariat général de la transition écologique (soit une réduction de 2 et 5%). On est donc loin de l’objectif défini de 36% de baisse des émissions pour 2030, à 49 MtCO2eq.

Plateformes de covoiturage

L’analyse de ce cas d’usage s’appuie notamment sur les données du plan national pour le covoiturage de 2022. Le plan fixe un objectif de 3 millions de covoiturages quotidiens par jour en 2027, soit une augmentation du nombre de covoiturages quotidiens de 2,1 millions par rapport à 2022. En 2022, les plateformes numériques de covoiturage ne représentaient que 4% des 900 000 trajets covoiturés quotidiens. En fonction de distances moyennes parcourues de 10 à 24 km, et d’effets rebond allant de 25 à 77%; les potentiels de réduction sont évalués entre 0,28 à 2,17 MtCO2eq. Il est cependant très difficile d’estimer dans quelle mesure les plateformes contribueront à cette réduction alors que leur utilisation reste marginale aujourd’hui.

Conclusion

France Stratégie conclut ainsi son étude :

“Sans être négligeable, le potentiel de ces solutions numériques paraît globalement modeste au regard du niveau actuel des émissions de leur secteur d’application.

Au-delà des quatre cas étudiés ici à titre illustratif, les méthodes d’évaluation de l’impact environnemental des solutions numériques doivent être améliorées et surtout partagées entre les acteurs. Des évaluations fiables de l’ensemble des coûts et bénéfices sont nécessaires pour orienter correctement la décision publique. Elles doivent tenir compte du contexte de déploiement des solutions, afin d’en définir le domaine de pertinence. La promotion, utile et nécessaire, des solutions pouvant contribuer à la transition écologique ne doit pas occulter l’enjeu majeur qui reste la maîtrise des impacts environnementaux des usages numériques dans leur ensemble.”

L'outil (le numérique) ne permettra de contribuer à la décarbonation que si son utilisation est une action mise en cohérence avec les autres actions de décarbonation et du changement de modes de vie, en évitant ainsi les effets rebond.